GEOLOGI DAERAH MARGAWATI DAN SEKITARNYA, KECAMATAN GARUT, KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT

GEOLOGI DAERAH MARGAWATI DAN SEKITARNYA,

KECAMATAN GARUT, KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT

Penelitian ini dilakukan

oleh :

1.

Nama : Arianto, S.T.

2.

Alumni : STTNAS Yogyakarta

3.

Koordinat : 107° 53' 37” – 107° 56' 48” BT

dan 7° 18' 35” – 7° 13'

47” LS

4.

Tahun :

2018

STRATIGRAFI

Stratigrafi yang disusun dari hasil pemetaan geologi di daerah

penelitian dikelompokkan berdasarkan konsep stratigrafi gunung api. Pengelompokan batuan

berdasarkan stratigrafi gunung api tercantum dalam Sandi Stratigrafi Indonesia

pada Bab III pasal 26 dan pasal 27 (Martodjojo dan Djuhaeni, 1996). Pembagian stratigrafi gunungapi dimaksudkan

untuk menata batuan / endapan gunung api berdasarkan urutan kejadian agar

evolusi pembentukan gunungapi mudah dipelajari dan dimengerti. Pembagian batuan

/ endapan gunungapi dimaksudkan untuk menggolongkan batuan / endapan secara

bersistem berdasarkan sumber, deskripsi, dan genesa.

Beberapa peneliti terdahulu seperti Alzwar,

dkk (1992) telah memetakan daerah penelitian dalam Peta Geologi Lembar

Sindangbarang – Bandarwaru, peta inilah yang akan dijadikan dasar untuk

penentuan umur relatif pada satuan batuan yang dijumpai di daerah penelitian.

Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyebandingkan batuan yang dijumpai pada

daerah penelitian dengan pola sebaran batuan yang yang telah disusun Alzwar, dkk (1992) pada peta geologi

regional yang telah ada sebelumnya. Peneliti berikutnya adalah Bronto (2006)

yang pernah memetakan bagian timur dari daerah penelitian, metode yang

digunakan untuk pembagian batuan adalah berdasarkan stratigrafi gunung api.

Penarikan batas satuan batuan diawali dengan

pembatasan tubuh gunung api dengan cara analisis dari citra ASTER GDEM.

Interpretasi batasan inilah yang nantinya akan dijadikan dasar awal pemisahan

satuan batuan, karena pembagian batuan/endapan gunungapi dilakukan dengan cara

menggolongkan batuan/endapan secara bersistem berdasarkan sumber, deskripsi,

dan genesa sebagaimana telah disebutkan pada Sandi Stratigrafi Indonesia

(Martodjodjo dan Djuhaeni, 1996). Dengan demikian setiap ekspresi topografi

sangat erat kaitannya dengan litologi penyusun dari setiap gundukan endapan

yang ada di lapangan. Dari pengamatan citra DEM hubungan potong memotong sangat

berlaku untuk menentukan satuan mana yang tertua dan yang termuda yang dimana

satuan tertua terpotong atau tertindih dari erupsi termuda.

Analisis laboratorium perlu dilakukan dalam

pembuatan peta geologi. Analisis labratorium yang terdiri dari analisis

petrografi dan geokimia. Metode dalam analisis petrografi dibuat sayatan tipis batuan dengan

menggunakan mikroskop polarisator, tujuannya untuk mendapatkan data yang berupa

komposisi dan ciri fisik batuan secara mikroskopis, berdasarkan kenampakan

mikroskopisnya dengan pembuatan sayatan tipis berukuran 0,03 mm yang telah

dipreparasi dan dianggap dapat mewakili masing - masing satuan batuan yang ada.

Gambar 3.1 Klasifikasi batuan gunungapi

(piroklastik) menurut Schmid (1981) dan Fisher & Schmincke (1984).

Penamaan batuan sesuai dengan klasifikasi

seperti analisa petrografi menurut klasifikasi menurut

Schmid (1981) dan Fisher & Schmincke (1984).(Gambar 3.1) untuk batuan piroklastika dan Streckeisen (1976) (Gambar 3.2) untuk

batuan beku.

Gambar 3.2 Klasifikasi batuan beku menurut Streckeisen (1976).

Aspek-aspek gunung

api purba, mulai dari geomorfologi gunung api, stratigrafi gunung api, struktur

gunung api sampai analisis petrografi batuan gunung api. Dalam pengelompokan

batuan dan pembuatan peta gunung api mengacu pada konsep stratigrafi gunung api

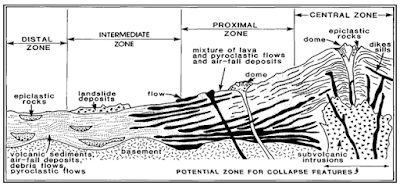

dan fasies gunung api. Pembagian fasies gunung api dalam penelitian ini

menggunakan konsep yang dikembangkan oleh William dan McBirney (1979 dalam Alldrick, 1989) yang membagi

sebuah gunung api komposit menjadi empat kelompok (Gambar 3.3) yaitu Central

Zone (pusat), Proximal Zone (dekat pusat), Intermediate Zone

(tengah) dan Distal Zone (jauh dari pusat).

Gambar 3.3 Pembagian fasies gunung api

komposit menjadi central zone/pusat, proximal zone/dekat pusat, intermediate

zone/tengah dan distal zone/jauh Williams dan McBirney (1979, dalam

Alldrick 1989).

3.1. Stratigrafi Regional

Beberapa

Peneliti terdahulu sudah melakukan beberapa penelitian yang membahas

stratigrafi regional daerah penelitian. Peneliti tersebut antara lain adalah

Alzwar dkk, (1992) maupun Silitonga (1973) yang telah melakukan

penelitian geologi terkait dengan pemetaan yang mengahasilkan peta geologi

regional lembar Garut-Pameumpeuk dan peta geologi lembar Bandung, dimana daerah

penelitian masuk didalam lembar peta tersebut, sehingga peneliti menjadikan hasil

penelitian tersebut sebagai acuan penelitian.

Berdasarkan peta geologi

Lembar Bandung dan Lembar Garut-Pameumpeuk tersebut daerah penelitian masuk

kedalam beberapa formasi. Formasi yang terdapat di daerah penelitian dari tua

ke muda adalah Formasi Batuan Gunungapi Kracak Puncak-Gede(Qkp) berumur

Pleistosen dan Formasi Batuan Gunungapi Muda (Qyc) berumur Holosen yang Menurut

Alzwar dkk. (1992) (Tabel 3.1).

3.1.1

Satuan Batuan Gunungapi Kuarter Tua

Satuan

ini terdiri dari produk gunungapi berumur Kuarter yang berasal dari beberapa

sumber erupsi, yaitu: G. Waringin-Bedil-Malabar Tua (Qwb), Guntur-Pangkalan-Kendang

(Qko, Qgpk), Sangianganjung (Qsu), Mandalawangi-Mandalagiri (Qmm), Malabar-Tilu

(Qmt), Kancana-Huyung-Tilu (Qkl, Qhl, Qtl), Kracak-Puncakgede (Qkp), dan

beberapa produk sekunder tak teruraikan berasal dari sumber erupsi gunungapi tua

(Qopu). Produk gunungapi Kuarter Tua terdiri dari produk primer berupa lava

andesit, breksi tuf (dengan fragmen batuapung), tuf dan produk sekundernya

berupa breksi lahar. Penyebaran satuan ini kebanyakan telah ditutupi oleh

batuan gunung api Kuarter yang lebih muda.

3.1.2

Satuan Gunungapi Kuarter Muda

Satuan

ini merupakan satuan batuan gunungapi berumur Kuarter yang bersumber dari

gunungapi muda, yaitu: G. Wayang (Qyw), G. Windu (Qyw), G. Papandayan(Qyp), G.

Cikuray (Qyc), G. Masigit (Qym), G. Haruman (Qyh), dan G. Kaledong (Qyk), serta

beberapa produk gunungapi tak teruraikan (Qypu, Qhp, Qhg). Satuan ini terdiri

dari produk gunungapi primer berupa lava andesit, tuf dan piroklastik tak

terkonsolidasi berupa abu gunungapi, lapili dan eflata. Sedangkan produk

sekundernya terdiri dari breksi lahar dengan fragmen andesit.

3.2 Stratigrafi Daerah Penelitian

Stratigrafi regional

daerah penelitian berdasarkan peneliti terdahulu Alzwar, dkk (1992) pada Peta

Geologi Lembar Garut – Pameungpeuk termasuk dalam kelompok kelompok batuan

gunung api Kracak – Puncak Gede (Qkp) berumur Pleistosen - Holosen dan batuan gunungapi

muda (Qyc) yang berumur holosen. Alzwar, dkk menyebutkan bahwa batuan kelompok

gunung api muda tersusun atas eflata dan lava aliran yang besusun oleh andesit

basalan yang berasal dari gunung cikuray, kelompok batuan gunung api Kracak -

Puncak Gede tersusun atas tuf kaca halus dan tuf sela, mengandung lapilli

batuapung, breksi lahar dan lava.

Tatanan satuan

stratigrafi di daerah penelitian disusun berdasarkan sumber, jenis batuan, dan

urutan kejadian. Penamaan satuan dilakukan dengan mengacu pada satuan resmi

volkanostratigrafi Sandi Stratigrafi Indonesia (Soejono Martodjojo dan

Djuhaeni, 1996), dengan menggunakan satuan dasar khuluk dan Gumuk. Khuluk

gunungapi merupakan satuan dasar pada pembagian volkanostratigrafi. Khuluk

gunung api merupakan kumpulan batuan/endapan hasil dari satu atau lebih sumber

erupsi, baik berupa sumber erupsi utama maupun erupsi samping (parasiter), yang

membentuk satu tubuh gunung api.

Sedangkan Gumuk gunung

api merupakan bagian dari khuluk gunung api yang terdiri dari satu atau lebih

batuan/endapan yang dihasilkan dari satu atau beberapa daur letusan gunung api.

Hasil analisis dari pengamatan citra Aster GDEM menunjukan adanya 2 Khuluk dan

1 Gumuk pada daerah penelitian yaitu Gumuk Cikuray,Khuluk Cikuray, Khuluk

Kracak dan Gumuk Kracak (Gambar 3.4). Satuan

stratigrafi gunung api dipilih karena lebih menggambarkan kondisi geologi yang

sebenarnya di lapangan, Parameter utama dalam pembagian satuan adalah suber

erupsi, karena komposisi litologi tidak cukup kuat menjadi pemisah satuan

batuan karena didalam kegiatan vulkanisme suatu sumber erupsi gunung api dapat

menghasilkan komposisi yang berbeda. Sebaliknya, pada sumber erupsi dan umur

berbeda dapat menghasilkan komposisi batuan yang sama. Penentuan umur relatif

satuan khuluk dilakukan berdasarkan hasil analisis tubuh gunungapi yang telah

disebutkan sebelumnya dan disebandingkan dengan satuan batuan pada Peta Geologi

Lembar Garut dan Pameungpeuk (Alzwar, dkk, 1992).

Gambar 3.4 Analisis tubuh gunung api

dengan pendekatan citra Aster GDEM.

Hasil analisis tubuh

gunung api pada citra ASTER GDEM (Gambar 3.4) menunjukkan bahwa Khuluk Cikuray

termuda karena memiliki morfologi yang lebih halus dibandingkan lainnya dan

dilihat dari ronanya masi berbentuk kerucut dibanding Khuluk Kracak selain itu

ada juga gumuk yang merupakan bagian dari Khuluk Cikuray yang dinamakan Gumuk Cikuray

yang berada pada kaki gunungapi ini. Kemudian yang tua adalah khuluk Kracak

dimana ronanya terlihat kasar. Khuluk Kracak adalah satuan tertua karena rona

pada citra terlihat puncaknya relative lebih lebar yang menandakan gunungapi

ini sudah lebih banyak melakukan aktifitas vulkanisme selain itu ada pula Gumuk

Kracak yang merupakan bagian dari gunungapi Kracak. Hasil analisis inilah yang

kemudian akan disusun dalam kolom volkanostratigrafi dimana penamaan satuan

berdasarkan cirri fisik (deskriptif), sumber erupsi, dan genesis sesuai pada

Sandi Stratigrafi Indonesia (Soejono Martodjojo dan Djuhaeni, 1996). Satuan –

satuan ini nantinya akan dibahas secara rinci pada subbab selanjutnya.

Pada daerah penelitian terdapat 2 khuluk gunung api dan

1 gumuk dengan empat satuan litologi. Urutan umur satuan stratigrafi khuluk,

gumuk dari tua ke muda adalah sebagai berikut :

1.

Khuluk

Kracak, terdiri dari satuan litologi yaitu lava andesit masif aliran Kracak (Kl).

2.

Khuluk

Cikuray, terdiri dari dua satuan litologi yaitu lava andesit Sheeting aliran CIkuray (Cl) dan endapan lahar CIkuray (Clh)

3.

Gumuk

Cikuray, terdiri dari satuan litologi yaitu breksi andesit kemas

terbuka jatuhan Cikurai

(Cb).

3.2.1

Khuluk

Kracak

Khuluk Gunung Kracak adalah satuan gunungapi tua.

Khuluk Kracak ini berada di bagian timur dari daerah penelitian. Satuan ini

memliki morfologi perbukitan - tersayat kuat dan bergelombang kuat – perbukitan

dengan pola aliran paralel dan subparalel. Pada Khuluk Kracak ini hanya

dijumpai satu satuan litologi yaitu lava andesit masif aliran Kracak pada

daerah penelitian. Khuluk Kracak ini menempati ±41,3% dari luas daerah

penelitian dan berada di bagian timur daerah penelitian.

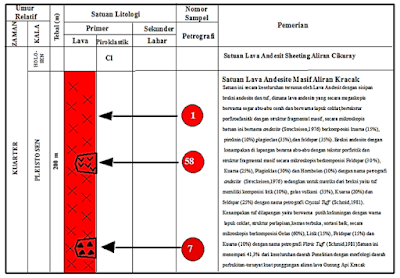

3.2.1.1 Satuan

Lava Andesit Masif Aliran Gunungapi Kracak

Satuan ini tersebar di

sebelah timur daerah penelitian, tersusun oleh satu litologi yaitu lava andesit

porfiroafanitik dari gunungapi Kracak. Kondisi batuan pada satuan ini sudah

lapuk, sedikitnya singkapan segar menyebabkan sulitnya mencari batas kontak

dengan satuan yang lain.

3.2.1.2 Penyebaran

dan Ketebalan

Satuan lava andesit

porfiroafanitik ini menempati ±41,3 % dari luas daerah penelitian dan berada di

bagian timur daerah penelitian. Satuan ini meliputi Desa Margawati, Sukanegla,

Cimuncang, Lebakagung, Tanjungsari, Godok, dan Sirnagalih.

Hasil analisis pembagian

tubuh gunung api berdasarkan citra ASTER GDEM sangat membantu dalam penentuan

batas satuan, karena perbedaan litologi dan tingkat pelapukan telah tercermin

dari citra. Tebal keseluruhan dari satuan ini diperkirakan mencapai ± 350 m

berdasarkan rekonstruksi dari penampang geologi yang ada di Peta Geologi Gunung

Api (Lampiran Lepas 2).

3.2.1.3 Litologi

Penyusun

Litologi penyusun dari

satuan ini secara dominan disusun oleh lava andesit hasil dari erupsi pusat Khuluk

Kracak walaupun juga di jumpai juga beberapa lokasi breksi andesit dan tuf.

Lava andesit pada lokasi ini memiliki ciri warna lapuk coklat dan warna segar

abu-abu cerah, tekstur porfiroafanitik dengan struktur massif, kemas tertutup,

sortasi buruk, secara mikroskopis

komposisi piroksen 10%, kuarsa 15%, feldspar 35%, plagioklas 35% dan

opak 5 % dengan nama petrografi andesite (Streckeisen,1976)

(Lampiran hal 89/Lp1)(Gambar 3.6).

Tabel 3.2 Kolom litologi satuan lava andesit masif

aliran Kracak.

Sedangkan untuk

Kenampakan batuan breksi dilapangan berwarna abu-abu, struktu massif tekstur

porfiritik dengan kemas tertutup,bentuk butir menyudut, ukuran >2mm fragmen

berupa andesite dengan komposisi plagioklas 30%, feldspar 30%, Hornblen 10% dan

kuarsa 25% dengan nama petrografi andesite

(Streckeisen,1976)(Lampiran hal 93/Lp7) (Gambar 3.6) dan untuk matriksnya

berkomposisi litik 10 %, gelas 35 %, Kuarsa 20 % dan feldspar 26%, dengan nama

petrografi Crystal Tuff (

Schmid,1981)(Lampiran hal 97/Lp7), selanjutnya untuk singkapan tuf yang

dijumpai di satuan ini yaitu memiliki kenampakan dilapangan warna segar putih

kekuningan warna lapuk coklat, struktur perlapisan, kemas terbuka dengan

sortasi yang baik berkomposisi litik 15%, feldspar 15%,kuarsa 10%, dan gelas

vulkanik 60% dengan nama petrografi Vitcric

Tuff (Schmid,1981 (lampiran hal 99/Lp58)).(Gambar

3.7) (Tabel 3.2).

Gambar 3.5 Breksi andesite Gunung Api

Kracak Lp 6 (arah lensa N 180°,Di ambil di Desa Margawati)

Gambar 3.6 Lava

andesite masif aliran gunungapi kracak (arah lensa N 35°E, foto diambil dari

LP.1 daerah Desa Margawati).

Gambar 3.7 Tuf

gunungapi kracak (arah lensa N 345°E, foto diambil dari LP.58 daerah Desa Margawati).

3.2.1.4 Umur

Penarikan umur relatif

sulit dilakukan dengan fosil karena pada satuan lava andesit porfiroafanitik

aliran Kracak ini termasuk pada batuan gunung api yang miskin akan fosil. Oleh

karena itu, untuk penentuan umur pada satuan ini dilakukan berdasarkan

kesebandingan dengan stratigrafi regional lembar Garut – Pameungpeuk (Alzwar,

1992) ataupun mengacu kepada peneliti terdahulu, maka satuan ini berumur Pleistosen.

3.2.1.5 Hubungan

Stratigrafi

Berdasarkan pada stratigrafi

regional (Alzwar, 1992) maka peneliti berkesimpulan, hubungan stratigrafi

dengan satuan diatasnya yang berumur lebih muda yaitu selaras.

3.2.1.6 Lingkungan

Pengendapan

Penentuan lingkungan

pengendapan ini dilakukan berdasarkan data lapangan meliputi morfologi satuan, batuan

penyusun satuan ini dan dilihat dari citra ASTER GDEM. Berdasarkan pengamatan

di lapangan dengan dijumpainya lava dari erupsi Gunung Kracak dan morfologi

yang melandai ke arah timur- barat daya, maka batuan ini diendapkan pada fasies

proximal dari Gunungapi Kracak

(Gambar 3.6).

Gambar 3.8. Pembagian fasies gunung

api komposit menjadi central zone/pusat,

proximal zone/dekat pusat, intermediate zone/tengah dan distal zone/jauh (Williams dan McBirney,

1979).

3.2.2

Khuluk Cikuray

Khuluk Gunung Cikuray

adalah satuan gunung api yang muncul setelah gunungapi Kracak. Khuluk Cikuray

juga adalah satuan gunung api termuda setelah Khuluk Kracak yang berada di

bagian timur dari daerah penelitian. Satuan ini memliki morfologi perbukitan -

tersayat kuat dengan pola aliran paralel. Pada Khuluk Kracak ini hanya dijumpai

dua satuan yaitu breksi andesit porfiroafanitik aliran Kracak dan lava andesit porfiroafanitik

aliran Kracak pada daerah penelitian. Khuluk Kracak ini menempati ±62.58% dari

luas daerah penelitian dan berada di bagian barat daya daerah penelitian.

3.2.2.1

Satuan Lava Andesit Sheeting Aliran Gunungapi Cikuray

Satuan ini tersebar di

sebelah barat daerah penelitian, tersusun oleh lava porfiroafanitik aliran gunungapi

Cikuray. Kondisi batuan pada satuan ini sedikit lapuk, sedikitnya singkapan

segar menyebabkan sulitnya mencari batas kontak dengan satuan yang lain. Satuan

ini tersusun secara dominan oleh lava andesit porfiroafanitik dengan di

beberapa tempat terdapat pula yang memiliki tekstur porfiritik.

3.2.2.1.1 Penyebaran

dan Ketebalan

Satuan lava andesit

porfiroafanitik aliran gunungapi cikuray ini menempati ±% dari luas daerah

penelitian dan berada di bagian baratdaya daerah penelitian. Satuan ini

meliputi Desa Mekarsari, Cilawu, Dayengmangu, Sukatani dan Sukamaju.

Hasil analisis pembagian

tubuh gunung api berdasarkan citra ASTER GDEM sangat membantu dalam penentuan

batas satuan, karena perbedaan litologi dan tingkat pelapukan telah tercermin

dari citra. Tebal keseluruhan dari satuan ini diperkirakan mencapai ± 200 m

berdasarkan rekonstruksi dari penampang geologi yang ada di Peta Geologi Gunung

Api (Lampiran Lepas 2).

3.2.2.1.2 Litologi

Penyusun

Litologi penyusun dari

satuan ini secara dominan disusun oleh lava andesit Sheeting . Lava andesit pada satuan ini secara megaskopis di

lapangan menunjukan lava andesit memiliki warna lapuk coklat, warna segar

abu-abu kehitaman, memiliki tekstur porfiroafanitik, struktur sheeting joint,

sampai masif. Komposisi mineral batuanya yaitu plagioclase 35%, hornblen 15 %,

feldspar 45% dan opak 5 % secara petrografi batuan ini bernama andesite (Strerckeisen,1976) (Lampiran

hal 87/Lp 101),(Gambar 3.7) (Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Kolom litologi satuan lava andesit sheeting aliran gunungapi Cikuray.

Gambar 3.9 Lava

andesit aliran khuluk Cikuray (arah lensa N 130°E, foto diambil dari LP.9,

daerah Desa Mekarsari).

3.2.2.1.3 Umur

Penarikan umur relatif

sulit dilakukan dengan fosil karena pada satuan lava andesit pofiroafanitik

aliran gunungapi Cikuray ini termasuk pada batuan gunung api yang miskin akan

fosil. Oleh karena itu, untuk penentuan umur pada satuan lava andesit

porfiroafanitik aliran gunungapi Cikuray ini dilakukan berdasarkan

kesebandingan dengan stratigrafi regional lembar Garut – Pameungpeuk (Alzwar,

1992) ataupun mengacu kepada peneliti terdahulu, maka satuan ini berumur Holosen

3.2.2.1.4 Hubungan

Stratigrafi

Berdasarkan pada

stratigrafi regional (Alzwar, 1992) maka peneliti berkesimpulan hubungan

stratigrafi dengan satuan di bawahnya yaitu satuan lava andesit masif aliran

gunungapi Kracak adalah selaras.

3.2.2.1.5 Lingkungan

Pengendapan

Penentuan lingkungan

pengendapan ini dilakukan berdasarkan data lapangan meliputi morfologi satuan, batuan

penyusun satuan ini dan dilihat dari citra ASTER GDEM. Berdasarkan pengamatan

di lapangan dengan dijumpainya lava dari erupsi Gunung Kracak dan morfologi

yang melandai ke arah barat-timur laut, maka batuan ini diendapkan pada fasies proximal dari Gunungapi Cikuray (Gambar

3.8).

Gambar 3.10. Pembagian fasies gunung

api komposit menjadi central zone/pusat, proximal

zone/dekat pusat, intermediate zone/tengah

dan distal zone/jauh (Williams dan

McBirney, 1979).

3.2.2.2

Satuan Breksi Kemas Terbuka Aliran Gunungapi Cikuray

Satuan ini tersebar di

sebelah utara daerah penelitian, tersusun oleh litologi yaitu Breksi andesit

dari G.Cikuray dengan dijumpai juga lava pada beberapa lokasi pengamatan.

Kondisi batuan pada satuan ini sudah lapuk, sedikitnya singkapan segar

menyebabkan sulitnya mencari batas kontak dengan satuan yang lain.

3.2.2.2.1 Penyebaran

dan Ketebalan

Satuan breksi andesit aliran gunungapi cikuray ini menempati ±10,2 %

dari luas daerah penelitian dan berada di bagian utara daerah penelitian.

Satuan ini meliputi Desa Ngamplang dan Ngamplangsari.

Hasil analisis pembagian

tubuh gunung api berdasarkan citra ASTER GDEM sangat membantu dalam penentuan

batas satuan, karena perbedaan litologi dan tingkat pelapukan telah tercermin

dari citra. Tebal keseluruhan dari satuan ini diperkirakan mencapai ±150m

berdasarkan rekonstruksi dari penampang geologi yang ada di Peta Geologi Gunung

Api (Lampiran Lepas 3).

3.2.2.2.2 Litologi

Penyusun

Litologi penyusun dari

satuan ini secara dominan disusun oleh breksi andesit dengan dijumpai pula lava

dibeberapa lokasi pengamatan hasil dari erupsi Gunung api Cikuray. Breksi andesit secara megaskopis memiliki warna lapuk

coklat, warna segar abu - abu, memiliki tekstur porfiritik dengan dicirikan

sortasi baik, kemas terbuka, struktur massif bentuk butir menyudut taanggung

dengan ukuran >2 mm dengan fragmen

berkomposis plagioklas 25%, feldspar 65%, hornblend 10% dan piroksen 5% dengan

nama petrografi andesite (Streckeisen,1976)

(Gambar 3.10)(Lampiran hal 101/Lp53). Sedangkan untuk matriksnya yaitu

berkomposisi feldspar 45%, kuarsa 30%, gelas 15% dan opak 10% dengan nama

petrografi Cristal Tuff (Schmid,1981)(Lampiran

hal 103/Lp53). Selanjutnya untuk sisipan lava yang dijumpai pada lapangan ini

memiliki kenampakan dilapangan berwarna segar abu-abu,dan warna lapuk coklat

bertekstur porfiroafanitik dengan struktur fragmental massif berkomposisi

mineral kuarsa 20%, plagioklas 20%, feldspar 35%, dan hornblen 5% dengan nama

petrografi andesite (Streckeisen),(Gambar

3.11) (Lampiran hal 91/Lp 49)(Tabel 3.4).

Tabel 3.4 Kolom litologi satuan breksi andesit kemas terbuka.

Gambar 3.10 breksi

andesite aliran gunungapi Cikuray (arah lensa N 190°E, foto diambil dari LP.58,

daerah Desa Ngamplangsari).

Gambar 3.11 Lava

andesite aliran gunungapi Cikuray (arah lensa N 190°E, foto diambil dari LP.49,

daerah Desa Ngamplangsari).

3.2.2.2.3 Umur

Penarikan umur relatif

sulit dilakukan dengan fosil karena pada satuan breksi andesit afanitik aliran

Cikuray ini termasuk pada batuan gunung api yang miskin akan fosil. Oleh karena

itu, untuk penentuan umur pada satuan lava andesit afanitik aliran Cikuray ini

dilakukan berdasarkan kesebandingan dengan stratigrafi regional lembar Garut -

Pameungpeuk (Alzwar, 1992) ataupun mengacu kepada peneliti terdahulu, maka

satuan ini berumur Holosen.

3.2.2.2.4 Hubungan

Stratigrafi

Berdasarkan pada stratigrafi

regional (Alzwar, 1992) maka peneliti berkesimpulan sementara hubungan

stratigrafi dengan satuan di bawahnya yaitu satuan lava andesit aliran Cikuray

adalah selaras.

3.2.2.2.5 Lingkungan

Pengendapan

Penentuan lingkungan

pengendapan ini dilakukan berdasarkan data lapangan meliputi morfologi satuan,

batuan penyusun satuan ini dan dilihat dari citra ASTER GDEM. Berdasarkan

pengamatan di lapangan dengan dijumpainya lava hasil dari erupsi Gunung Cikuray

dan morfologi yang melandai ke barat daya – timur laut, maka batuan ini

diendapkan pada fasies proksimal –

intermediate dari Gunung api Cikuray

(Gambar 3.10).

Gambar 3.12 Pembagian

fasies gunung api komposit menjadi central zone/pusat, proximal zone/dekat

pusat, intermediate zone/tengah dan distal zone/jauh (Williams dan McBirney, 1979).

3.2.3 Endapan

Lahar

Satuan ini tersebar di antara

dua khuluk Cikuray, terdiri dari endapan dengan ukuran kerikil sampai bongkah

dan berada pada ketinggian 900 – 1000

mdpl.

3.2.3.1

Satuan Endapan Lahar Gunungapi Cikuray

Satuan ini tersebar dari selatan ke utara daerah

penelitian, tersusun oleh litologi endapan lahar dengan ukuran kerikil sampai

bongkah dengan bentuk berbeda- beda dengan fragmen yang dijumpai yaitu andesite

dengan warna abu-abu, struktur massif, dan tekstur afanitik.

3.2.3.2

Penyebaran dan Ketebalan

Satuan endapan lahar ini

menempati ±30 % dari luas daerah penelitian dan berada di bagian selatan samapi

utara daerah penelitian. Satuan ini meliputi Desa Kersamaju, Tanjungkarang,

Nangtang, Tanjungkarang, Neglasari dan Pusparaja.

Hasil analisis pembagian

tubuh gunungapi berdasarkan citra ASTER GDEM sangat membantu dalam penentuan

batas satuan, karena perbedaan litologi dan tingkat pelapukan telah tercermin

dari citra. Tebal keseluruhan dari satuan ini diperkirakan mencapai ±28 m

berdasarkan rekonstruksi dari penampang geologi yang ada di Peta Geologi Gunung

Api (Lampiran Lepas 2).

3.2.3.2.1 Litologi

Penyusun

Litologi penyusun dari

satuan ini secara dominan disusun oleh endapan lava andesit afanitik hasil dari

erupsi Gunungapi disekitarnya yaitu

Gunungapi Cikuray. Fragmen andesit secara megaskopis di lapangan menunjukan warna

lapuk coklat, warna segar abu-abu kehitaman, memiliki tekstur afanitik, struktur masif. Komposisi plagioklas 35%, feldspar 45%, dan hornblende

15% dengan nama petrografi andesite (Streckeisen,1976)(Lampiran

hal 95/Lp110). (Gambar 3.11) (Tabel 3.5).

Tabel 3.5. Kolom litologi satuan endapan lahar Ckuray

Gambar 3.11 Endapan

lahar dengan fragmen andesite (arah lensa N 120°E, foto diambil dari LP.23,

daerah Desa Kotakulon).

3.2.3.2.2 Umur

Penarikan umur relatif

sulit dilakukan dengan fosil karena pada endapan lahar ini termasuk pada batuan gunung api yang miskin akan fosil. Oleh

karena itu, untuk penentuan umur pada satuan endapan lahar ini dilakukan

berdasarkan kesebandingan dengan stratigrafi regional lembar Garut -

Pameungpeuk (Alzwar, 1992) ataupun mengacu kepada peneliti terdahulu, maka

satuan ini berumur Holosen.

3.2.3.2.3 Hubungan

Stratigrafi

Berdasarkan pada stratigrafi

regional (Alzwar, 1992 maka peneliti berkesimpulan sementara hubungan

stratigrafi dengan satuan di bawahnya yaitu satuan breksi andesite aliran

khuluk cikuray adalah selaras.

3.2.3.3 Lingkungan

Pengendapan

Penentuan lingkungan

pengendapan ini dilakukan berdasarkan data lapangan meliputi morfologi satuan,

batuan penyusun satuan ini dan dilihat dari citra ASTER GDEM. Berdasarkan

pengamatan di lapangan dengan dijumpainya lahar hasil dari erupsi Gunungapi. Maka

batuan ini diendapkan pada fasies intemediate Khuluk Cikuray (Gambar 3.12).

Gambar 3.12 Pembagian fasies

gunung api komposit menjadi central zone/pusat, proximal zone/dekat pusat,

intermediate zone/tengah dan distal zone/jauh (Williams dan McBirney, 1979).

2.2.5 Kesebandingan Stratigrafi Regional dengan Daerah Penelitian

Berdasarkan

hasil analisis secara keseluruhan pada seluruh satuan batuan yang terdapat di

daerah penelitian, maka dapat disebandingkan antara stratigrafi daerah

penelitian dengan stratigrafi regional peneliti terdahulu (Peta Geologi

Regional Lembar Garut - Pamaumpeuk, Alzwar, dkk., 1992). Kesebandingan

stratigrafi regional terhadap stratigrafi daerah penelitian akan ditampilkan

dalam kolom kesebandingan (Tabel 3.6). Hasil kesebandingan antara stratigrafi regional

dengan stratigrafi daerah penelitian dapat diketahui bahwa Satuan Khuluk

Kracak termasuk dalam Formasi Gunung api

tua yang berumur Kuarter (Pliestosen Akhir) Gunung

api Kracak- Puncak Gede (Qkp). Selain itu untuk satuan Khuluk Cikurai masuk

dalam formasi Gunung api muda yang burumur (Holosen) Gunung api muda (Gyc) dan

yang terakhir yang berumur paling muda yaitu endapan lahar masuk dalam Formasi

endapan Kolofium (Qk).

Table 3.6 Kesebandingan daerah penelitian.

GEOMORFOLOGI

Proses dari Tugas Akhir 2 ini meliputi penelitian

mengenai kondisi geologi rinci, sortasi lokasi pengamatan, analisis

geomorfologi, stratigrafi dan struktur geologi, pengukuran ketebalan,

pengelompokan satuan, analisis petrografi, analisis potensi geologi lingkungan

yang tersusun dalam laporan Tugas Akhir 2. Proses - proses tersebut akan

menghasilkan peta lokasi pengamatan, peta geomorfologi, peta geologi dan

laporan Tugas Akhir 2 yang disertai hasil dari masalah khusus yang diambil,

semua terangkum pada diagram alir penelitian (Gambar 2.1).

Gambar

2.1 Diagram skema alur penelitian.

2.1 Geomorfologi

2.1.1 Metode Analisis Geomorfologi Daerah

Penelitian

Analisis

geomorfologi yang dilakukan dalam penelitian yaitu meliputi analisis bentuk

morfologi khusus (pola circular,

bentukan tapal kuda, morfologi sisa gunung api), pembagian satuan geomorfologi

(morfometri dan morfogenesa), penentuan pola pengaliran, dan proses

geomorfologi, serta stadia daerah. Dalam menganalisis kondisi geomorfologi dan

melakukan pembagian satuan geomorfologi pada daerah penelitian, penulis melihat

kondisi morfologi pada daerah penelitian masih relatif sama dengan pola kontur.

Hal tersebut dikarenakan tidak ada aktifitas penambangan maupun aktifitas lain

yang merubah morfologi secara singkat di lapangan. Oleh karena itu peneliti

melakukan analisis pada peta topografi dengan melihat pola – pola kontur dan

kemudian melakukan sayatan morfometri pada peta topografi dan tidak dilakukan

langsung di lapangan.

Tahap awal yang dilakukan dalam analisis

geomorfologi adalah analisis bentuk morfologi khusus terkait gunung api yaitu

pola circular, bentukan tapal kuda dan morfologi sisa gunung api.

Analisis pada tahap ini dilakukan pada Citra DEM dengan menggunakan software

Global Mapper. Hal ini dilakukan untuk mengetahui adanya sisa aktivitas

gunung api di masa lalu seperti yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu

(Bronto, 2006). Selain itu juga bertujuan untuk membagi tubuh gunung api guna

memudahkan dalam pembagian satuan geomorfologi gunung api.

Pembagian satuan

geomorfologi pada daerah penelitian didasarkan pada 2 aspek yaitu morfometri dan morfogenesa. Satuan geomorfologi morfometri yaitu

pembagian kenampakan satuan geomorfologi yang didasarkan pada kelerengan dan beda tinggi

(Tabel 2.1) menurut van Zuidam dan van Zuidam – Cancelado (1979). Hal

tersebut dimaksudkan

untuk mengetahui kesamaan relatif nilai sudut lereng dan beda tinggi dari

puncak sampai dasar lekukan dari suatu morfologi. Sedangkan pembagian

morfogenesa didasarkan pada klasifikasi Bentuk Muka Bumi (Tabel 2.3

dan Tabel 2.4) oleh Brahmantyo dan Bandono (2006). Pembagian satuan geomorfologi ini

merupakan kombinasi dari 2 klasifikasi berbeda karena dalam satuan Bentuk Muka

Bumi (BMB) oleh Brahmantyo dan Bandono tidak dijelaskan secara rinci tentang morfometri dari bentang alam

yang ada, sehingga dengan kombinasi ini diharapkan diperoleh satuan

geomorfologi yang menjelaskan aspek morfometri dan morfogenesa dari masing –

masing satuan geomofologi yang ada.

Acuan

pembagian Klasifikasi BMB ini akan mengikuti beberapa kriteria di bawah ini:

1. Secara umum dibagi berdasarkan satuan bentang

alam yang dibentuk akibat proses – proses endogen/ struktur geologi (pegunungan

lipatan, pegunungan plateau/ lapisan datar, Pegunungan Sesar, dan gunung api)

dan proses – proses eksogen (pegunungan karst, dataran sungai dan danau,

dataran pantai, delta, dan laut, gurun, dan glasial), yang kemudian dibagi ke

dalam satuan bentuk muka bumi lebih detil yang dipengaruhi oleh proses – proses

eksogen.

2. Dalam satuan pegunungan akibat proses endogen,

termasuk di dalamnya adalah lembah dan dataran yang bisa dibentuk baik oleh

proses endogen maupun oleh proses eksogen.

3. Pembagian lembah dan bukit adalah batas atau

titik belok dari bentuk gelombang sinusoidal ideal. Di alam, batas lembah

dicirikan oleh tekuk lereng yang umumnya merupakan titik – titik tertinggi endapan

koluvial dan/ atau aluvial.

4. Penamaan satuan paling sedikit mengikuti

prinsip tiga kata, atau paling banyak empat kata bila ada kekhususan; terdiri

dari bentuk/ geometri/ morfologi, genesa morfologis (proses – proses endogen –

eksogen), dan nama geografis. Contoh : Lembah Antiklin Welaran, Punggungan

Sinklin Paras, Perbukitan Bancuh Seboro, Dataran Banjir Lokulo, Bukit Jenjang

Vulkanik Selacau, Kerucut Gunungapi Guntur, Punggungan Aliran Lava Guntur,

Kubah Lava Merapi, Perbukitan Dinding Kaldera Maninjau, Perbukitan Menara Karst

Maros, Dataran Teras Bengawan Solo, Dataran Teras Terumbu Cilauteureun, dsb.

Satuan

– satuan geomorfologi yang telah ditentukan berdasarkan kombinasi klasifikasi

morfometri menurut van Zuidam dan van

Zuidam – Cancelado

(1979) serta

penentuan morfogenesa

yang mengacu pada klasifikasi Bentuk Muka Bumi (BMB)

oleh Brahmantyo dan Bandono (2006), untuk

memudahkan pengenalannya dalam peta geomorfologi daerah penelitian maka dibuat

suatu simbol satuan geomorfologi. Penentuan simbol satuan geomorfologi ini

mengacu pada standarisasi penyusunan peta geomorfologi yang disusun oleh Badan

Standarisasi Nasional Indonesia (1996) dengan beberapa penyesuaian terhadap

parameter deskripstif satuan geomorfologi tersebut. Dalam simbol satuan

geomorfologi tersebut terdapat 4 karakter (X.X.X.X) yang mencerminkan masing –

masing parameter dalam setiap satuan geomorfologi yang telah ditentukan.

Secara

lebih jelas, berikut uraian terkait penentuan simbol satuan geomorfologi :

a. Karakter pertama (X.X.X.X) merupakan suatu huruf yang

mencerminkan morfogenesa satuan geomorfologi tersebut yang mengacu pada

klasifikasi van Zuidam (1983) misalnya “F” untuk satuan geomorfologi yang

terbentuk oleh proses fluviatil, “V” untuk satuan geomorfologi yang terbentuk oleh proses

vulkanik, dan sebagainya.

b. Karakter kedua (X.X.X.X) merupakan suatu angka yang

mencerminkan bentuk muka bumi yang mengacu pada klasifikasi BMB menurut Brahmantyo dan Bandono (2006). Angka tersebut merupakan nomor urut dalam

klasifikasi BMB (2006) misalnya dalam bentang alam pegunungan gunung api, angka

“11” merupakan punggungan aliran piroklastika, angka “10” merupakan punggungan

aliran lava dan angka “12” merupakan punggungan aliran piroklastika.

c. Karakter ketiga (X.X.X.X) merupakan suatu angka yang

mencerminkan klasifikasi morfometri menurut van Zuidam dan van Zuidam – Cancelado (1979). Angka tersebut merupakan nomor urut dalam klasifikasi tersebut

misalnya angka “3” merupakan topografi bergelombang lemah – kuat, angka “4”

merupakan topografi bergelombang kuat – perbukitan, angka “5” merupakan

topografi perbukitan – tersayat kuat, dan sebagainya.

d. Karakter keempat

(X.X.X.X) suatu angka yang

mencerminkan nama geografis yang digunakan dalam penentuan satuan geomorfologi.

Dalam hal ini peneliti menggunakan angka “1” untuk mencerminkan nama geografis

Cikuray, “2” untuk menjelaskan nama geografis Kracak,.

Pewarnaan satuan geomorfologi daerah

penelitian mengacu pada klasifikasi menurut van Zuidam (1979) (Tabel 2.2),

karena dalam klasifikasi BMB menurut Brahmantyo dan Bandono (2006) tidak

ditentukan secara jelas terkait penentuan warna satuan bentuk muka bumi yang

ada.

Tabel 2.1. Klasifikasi relief berdasarkan sudut

lereng dan beda tinggi (van Zuidam dan van Zuidam - Cancelado, 1979)

No

|

Relief

|

Kelerengan (%)

|

Beda

Tinggi

(m)

|

1

|

Topografi

dataran

|

0 – 2

|

< 5

|

2

|

Topografi

bergelombang lemah

|

3 – 7

|

5 – 50

|

3

|

Topografi

bergelombang lemah – kuat

|

8 – 13

|

25 – 75

|

4

|

Topografi

bergelombang kuat – perbukitan

|

14 – 20

|

50 – 200

|

5

|

Topografi

perbukitan – tersayat

kuat

|

21 – 55

|

200 – 500

|

6

|

Topografi

tersayat kuat

– pegunungan

|

56 – 140

|

500 – 1000

|

7

|

Topografi

pegunungan

|

> 140

|

> 1000

|

Tabel

2.2

Klasifikasi bentukan asal berdasarkan genesa dan sistem pewarnaan (van Zuidam,

1979).

No

|

Genesa

|

Pewarnaan

|

1

|

Denudasional (D)

|

Coklat

|

2

|

Struktural (S)

|

Ungu

|

3

|

Vulkanik (V)

|

Merah

|

4

|

Fluvial

(F)

|

Biru

|

5

|

Marine

(M)

|

Biru

gelap

|

6

|

Karst

(K)

|

Orange

|

7

|

Glasial

(G)

|

Biru

terang

|

8

|

Eolian

(E)

|

Kuning

|

Tabel 2.3 Bentang alam pegunungan gunung api (Brahmantyo dan Bandono,

2006)

Penentuan pola pengaliran pada daerah penelitian ditentukan

berdasarkan klasifikasi Howard (1967, dalam

Thornbury, 1969) (Gambar 2.2). Pola pengaliran (drainage pattern)

merupakan suatu pola dalam kesatuan ruang yang

merupakan hasil penggabungan dari beberapa individu sungai yang saling berhubungan suatu pola dalam kesatuan ruang

(Thornbury, 1969).

Gambar 2.2 Jenis - jenis pola aliran sungai menurut (Howard, 1967 dalam Thornbury,

1969), A. Pola

aliran dasar, B. Pola aliran ubahan.

Perkembangan

dari pola pengaliran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah

kemiringan lereng, perbedaan resistensi batuan, proses vulkanik kuarter, serta

sejarah dan stadia geomorfologi dari cekungan pola aliran (drainage basin). Beberapa pola aliran dasar yang

mengacu pada pola pengaliran dasar dan ubahan dari Howard (1967)

(Gambar 2.2) adalah sebagai berikut:

1. Dendritic, berbentuk serupa cabang-cabang pohon (pohon oak), dan cabang-cabang sungai

(anak sungai) berhubungan dengan sungai induk membentuk sudut-sudut yang

runcing. Biasanya terbentuk pada batuan yang homogen dengan sedikit atau tanpa

pengendalian struktur. Contoh pada batuan beku atau lapisan horisontal.

2. Parallel, pola aliran yang mempunyai arah relatif sejajar,

mengalir pada daerah dengan kemiringan lereng sedang sampai curam, dapat pula

pada daerah dengan morfologi yang paralel dan memanjang. Pola ini mempunyai

kecenderungan berkembang ke arah dendritik atau trellis. Contoh: Pada

lereng-lereng gunungapi atau sayap antiklin.

3. Trellis, menyerupai bentuk tangga dan

sungai-sungai sekunder (cabang sungai) membentuk sudut siku-siku dengan sungai

utama, mencirikan daerah pegunungan lipatan (antiklin, sinklin) dan kekar.

4. Rectangular, pola

aliran yang dibentuk oleh pencabangan sungai-sungai yang membentuk sudut

siku-siku, lebih banyak dikontrol oleh faktor kekar-kekar yang saling

berpotongan dan juga sesar.

5. Radial, pola ini dicirikan oleh suatu jaringan yang memancar keluar dari

satu titik pusat berasosiasi pada kubah, tubuh gunungapi dan pada tipe-tipe

bukit kerucut/conical hills yang terisolasi.

6. Annular, bentuknya

melingkar mengikuti batuan lunak suatu kubah yang tererosi puncaknya atau

struktur basin dan mungkin intrusi stock, bertipe subsekuen, cabangnya

dapat obsekuen atau resekuen.

7. Multibasinal, pola yang terbentuk oleh banyaknya cekungan-cekungan

atau danau-danau kecil, biasanya terbentuk pada daerah rawa atau topografi

karst.

8. Contorted, merupakan pola yang berbentuk tidak beraturan, kadang terlihat ada pola trellis. Biasanya berkembang di

daerah metamorf yang bertekstur kasar, batuan beku atau pada batuan berlapis

yang memiliki resistensi yang

sama.

9. Subdendritic, merupakan pola

modifikasi dari pola aliran dendritic yang secara umum dipengaruhi oleh

struktur geologi.

10. Pinnate,

merupakan pola modifikasi dari

pola aliran dendritic yang dicirikan

oleh jarak yang berdekatan, banyaknya anak sungai yang memasuki induk sungai

dengan sudut tajam. Pola ini terlihat seperti bulu atau daun pakis. Pola ini

berkembang baik pada tekstur halus dan material yang mudah tererosi.

11. Anastomatic,

merupakan pola modifikasi dari

pola aliran dendritic yang dicirikan

oleh jaringan saluran yang saling menyambung, rawa dan oxbow lake yang dapat ditemukan pada daerah dataran banjir, delta

dan daerah rawa pasang surut (tidal

marshes).

12. Distributary,

merupakan pola modifikasi dari

pola aliran dendritic. Pola ini

ditemukan pada daerah kipas alluvial dan delta.

13. Subparallel,

merupakan pola modifikasi dari

pola aliran parallel. Pola ini

dipengaruhi oleh sedikit kontrol struktur geologi, kemiringan morfologi

menengah, umumnya mempunyai batuan dengan resistensi yang seragam terhadap

erosi dan cukup adanya kesejajaran sepanjang daerah aliran utama dan anak

sungai.

14. Colinear,

merupakan pola modifikasi dari

pola aliran parallel yang dicirikan

oleh kesejajaran aliran yang sungguh lurus yang kadang hilang dan muncul lagi.

Pola ini dapat ditemukan pada daerah linear

loess dan sand ridges.

15. Directional

trellis, merupakan pola

modifikasi dari pola aliran trellis.

Pola ini umumnya dapat ditemukan pada daerah yang mempunyai lapisan homoclin dengan kemiringan batuan yang

kecil dan pada kemiringan morfologi lemah dengan punggung pantai.

16. Recurved

trellis, merupakan pola

modifikasi dari pola aliran trellis. Pola

ini terbentuk pada daerah sekitar hidung dari plunging folds.

Stadia sungai dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : tingkat

erosi, baik erosi vertikal maupun erosi horizontal, jenis batuannya, kemiringan

lereng, kedalaman, iklim, aktivitas organisme dan waktu. Menurut Thornbury

(1969), tingkat stadia sungai dapat dibagi menjadi tiga stadia yaitu stadia muda, dewasa dan tua.

1.

Stadia muda dicirikan dengan

sungai sangat aktif dan erosi berlangsung cepat, erosi vertikal lebih besar

daripada erosi lateral, lembah berbentuk V, tidak terdapat dataran banjir,

gradien sungai curam, ditandai dengan adanya jeram dan air terjun, arus sungai

deras, bentuk sungai relatif lurus.

2.

Stadia dewasa ini dicirikan

oleh kecepatan aliran berkurang, gradien sungai sedang, dataran banjir mulai

terbentuk, mulai terbentuk meander sungai, erosi kesamping lebih kuat dibanding

erosi vertikal pada tingkat ini sungai mencapai kedalaman paling besar lembah

berbentuk U.

3.

Stadia tua dicirikan oleh

kecepatan aliran makin berkurang, pelebaran lembah lebih kuat dibanding

pendalaman sungai, dataran banjir lebih lebar dibanding sabuk meander, lembah berbentuk U, danau tapal

kuda, tanggul alam lebih umum dijumpai daripada ketika sungai bertingkat

dewasa.

Untuk

menentukan stadia geomorfologi suatu daerah, maka sangat penting memperhatikan

berbagai aspek seperti proses pelarutan, denudasional dan stadia sungai yang

telah terbentuk. Penentuan stadia daerah pada dasarnya

untuk mengetahui proses - proses geologi yang telah berlangsung pada daerah

tersebut. Proses tersebut bisa berupa proses endogen (sesar, lipatan, intrusi,

magmatisme) dan proses eksogen (erosi, pelapukan, transportasi). Stadia daerah

penelitian dikontrol oleh litologi, struktur geologi dan proses geomorfologi.

Perkembangan stadia daerah pada dasarnya menggambarkan seberapa jauh morfologi

daerah telah berubah dari morfologi aslinya (Gambar 2.3).

Gambar 2.3 Tahap - tahap perkembangan bentang alam

gunung api (Hartono, 2011).

2.1.2 Fisiografi Regional

Fisiografi Jawa Barat dibagi berdasarkan kondisi morfologi, litologi

penyusun dan pola struktur yang ada menjadi 6 Zona Fisiografi yang berarah

barat - timur (van Bemmelen, 1949 dalam

Martodjojo, 1984). Zona – zona ini dari utara sampai selatan (Gambar 2.4)

yaitu:

1.

Zona Dataran Pantai Jakarta

Zona Dataran Pantai Jakarta mempunyai lebar sekitar 40 km

yang membentang dari Serang sampai ke Cirebon. Dataran ini terdiri oleh endapan

aluvial sungai dan lahar dengan sesekali terdapat sedikit sedimen laut tersier

yang terlipat.

2.

Zona Bogor

Zona Bogor terletak di sebelah selatan dari Dataran

Pantai Jakarta ini memanjang barat - timur dimulai dari Rangkasbitung ke sebelah timur melalui Purwakarta

dan Subang serta membelok ke Tenggara sampai Majenang – Bumiayu Jawa Tengah,

dengan lebar sekitar 40km. Litologi pada zona ini yaitu batuan sedimen berumur

Neogen yang terlipat kuat sehingga membentuk antiklinorium dan batuan terobosan. Di bagian bawah berupa flysch dan batulempung sedangkan di

bagian atasnya diendapkan breksi.

3.

Zona Pegunungan Bayah

Zona ini

terletak di bagian barat daya Jawa Barat. Morfologi yang dapat dijumpai pada

Zona Pegunungan Bayah berupa kubah dan punggungan yang berada pada zona depresi

tengah.

4.

Zona Bandung

Zona Bandung merupakan daerah depresi di antara barisan

pegunungan (intermontane depressions).

Zona ini memanjang dari barat ke timur, dimulai dari Lembah Cimandiri di barat

Sukabumi sampai Segara Anakan di Pantai Selatan Jawa Tengah dengan lebar antara

20-40 km. Pegunungan yang membatasi depresi-depresi tersebut pada umumnya

berupa tinggian yang tersusun atas batuan yang berumur tersier. Secara

struktural, zona ini merupakan puncak antiklin Jawa Barat yang runtuh setelah

pengangkatan. Daerah rendah ini kemudian terisi oleh endapan gunung api muda.

5.

Zona Gunung Api Kuarter

Zona Gunungapi Kuarter

tersebar di sekitar bagian tengah Jawa Barat. Zona ini terbentuk hasil dari

endapan gunungapi berumur Kuarter. Beberapa Gunungapi di daerah Jawa Barat

yaitu Kendeng (1.370 m), Gagak (1.511 m), Salak (2.211 m), Gede-Pangrango

(3.019 m), Burangrang (2.064 m), Tangkuban Prahu (2.076 m), Bukittunggul (2.209

m), Calancang (1.667 m), Cakrabuwana (1.721 m). Pada bagian timur Zona Bogor

tertutupi oleh gunungapi muda yaitu Bukittunggul (2.209 m), Tampomas (1.684 m)

dan Ciremai (3.078 m). Batas antara Zona Bandung dengan Pegunungan Selatan juga

dibatasi oleh rangkaian gunung api yaitu Kendeng (1.852 m), Patuha (2.429 m),

Tilu (2.040 m), Malabar (2.321m), Papandayan (2.622 m), Cikuray (2.821 m).

6.

Pegunungan Selatan

Pegunungan Selatan ini membentang dari Pelabuhan Ratu

sampai Pulau Nusakambangan. Zona ini rata-rata mempunyai lebar 50 km, tetapi

pada bagian timur menyempit beberapa kilometer ke Pulau Nusakambangan. Litologi

dari zona ini yaitu batuan hasil gunungapi berumur Oligo-Miosen dan batuan

sedimen Tersier fasies laut. Pegunungan Selatan dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

a.

Djampang Section,

Terletak pada bagian barat Pegunungan Selatan dimana

erosi dari laut Hindia meningkat secara bertahap hingga ketinggian 1000 m.

Terdapat beberapa volcanic necks yang

tahan terhadap erosi (Mt Malang 1.305 m) dan kemudian dirusak oleh adanya sesar

yang melengkung ke Zona Bandung.

b.

Pangalengan Section,

Terletak pada bagian tengah Pegunungan Selatan yang

merupakan salah satu bagian tertinggi. Terdapat gunungapi mati (Kancana, 2.182 m)

yang kemudian dirusak oleh step fault yang

melengkung ke Zona Bandung.

c.

Karangnunggal Section.

Karangnunggal Section

merupakan bagian timur dari Pegunungan Selatan. Bagian ini menyerupai Djampang Section dimana berupa mountain land dengan ketinggian agak

rendah yang tidak lebih dari 1000 m (Bongkok 1.144 m). Perbedaan ketinggian di antara

bagian tengah (Pangalengan section)

pada satu sisi dan Djampang Section

ke barat dan Karangnunggal Section ke

timur pada satu sisi yang lain, saat transgeresi Miosen Atas pada rangkaian

Bentang-Beser bagian tengah (Pangalengan Section)

tidak seluruhnya terendam, yang merupakan pulau saat itu.

Berdasarkan ciri – ciri dari masing - masing Fisiografi Jawa Barat di atas, maka

daerah penelitian termasuk dalam Fisiografi Gunung api

Kuarter yang merupakan bagian dari

Zona Depresi Tengah Jawa Barat.

Gambar 2.4 Peta Fisiografi Jawa Barat (modifikasi dari van Bemmelen,

1949).

2.1.3 Satuan

Geomorfologi Daerah Penelitian

Pembagian satuan geomorfologi daerah penelitian

mengacu pada kombinasi klasifikasi lereng dan relief (van Zuidam dan Cancelado,

1979) dengan klasifikasi Bentuk Muka Buni (BMB) yang menitikberatkan pada

proses – proses geologi baik eksogen maupun endogen (Brahmantyo, B. dan

Subandono, 2006) (Gambar 2.5). Penamaan satuan paling sedikit mengikuti prinsip tiga

kata, atau paling banyak empat kata bila ada kekhususan; terdiri dari bentuk /

geometri / morfologi, genesa morfologis (proses-proses endogen – eksogen), dan

nama geografis (Brahmantyo, B. dan

Subandono, 2006).

Dalam pengkodean satuan geomorfologi

didasarkan pada pengkodean SNI 1999 yang dikeluarkan oleh BSN (Badan Standarisasi

Nasional (1996) ).

Gambar 2.5 Kenampakan pembagian geomorfologi

berdasarkan Citra SRTM

Berdasarkan kriteria acuan pembagian klasifikasi BMB

(Brahmantyo dan Bandono, 2006), maka daerah penelitian terbagi menjadi:

1. Satuan

bergelombang lemah - kuat punggungan aliran lahar Cikuray (V.11.3.1).

2. Satuan

bergelombang kuat - perbukitan punggungan aliran piroklastik Cikuray (V.12.4.1).

3.

Satuan bergelombang kuat -

perbukitan punggungan aliran lava Cikuray (V.10.4.1).

4. Satuan

perbukitan – tersayat kuat punggungan aliran lava Kracak (V.10.5.2).

2.1.3.1 Satuan

Bergelombang Lemah - Kuat

Punggungan Aliran Lahar Cikuray (V.11.3.1).

Satuan ini menempati 30,1

% dari keseluruhan daerah penelitian yaitu meliputi Desa Sukamaju, Sukatani, Mekarsari, Pasanggrahan, Margalaksana, Suci, dan

Lebak Jaya. Secara

Morfometri satuan ini mempunyai kelerengan rata - rata 9,9 % dan beda

tinggi rata - rata 43,7 meter (Tabel Lampiran 4, hal 85). Secara morfogenesa satuan ini

terbentuk akibat aktivitas vulkanisme yang tersusun oleh litologi berupa

endapan lahar yang berukuran kerikil – bongkah. Ciri – ciri daerah ini vulkanik

yaitu dengan pola kontur yang merapat dan pola aliran berupa parallel dan subparalel. Tata guna lahan di daerah ini adalah pemukiman,

persawahan, perkebunan, dan ladang. Kenampakan morfologi

disajikan pada (Gambar 2.6).

Gambar 2.6 Satuan

geomorfologi bergelombang lemah- kuat punggungan aliran lahar gunungapi Kracak-

Cikuray. Arah lensa N 93°E (Foto diambil di Desa Sukatani, Lp 111).

2.1.3.2 Satuan

Bergelombang Kuat -

Perbukitan Punggungan aliran piroklastika

Cikuray ( V.12.4.1).

Satuan ini menempati 10,2

% dari keseluruhan daerah penelitian yaitu meliputi Desa Ngamplang dan Ngamplangsari. Secara morfometri satuan ini mempunyai

kelerengan rata - rata 16,62% dan beda tinggi

rata - rata 60,23 meter (Tabel Lampiran 3, hal 84). Secara morfogenesa satuan ini terbentuk

akibat aktivitas vulkanisme yang tersusun oleh litologi berupa breksi andesit

porfiritik dan lava andesit porfiroafanitik. Ciri – ciri daerah ini vulkanik

yaitu dengan pola kontur yang merapat dan pola aliran berupa subparalel. Tata guna lahan di daerah ini adalah pemukiman, persawahan, dan perkebunan,. Kenampakan morfologi disajikan pada (Gambar 2.7).

Gambar 2.7 Satuan

geomorfologi bergelombang kuat perbukitan kaki gunungapi cikuray. Arah lensa N

105°E (Foto diambil di Desa Margalaksana Lp 118),

2.1.3.3 Satuan Bergelombang Kuat - Perbukitan

Punggungan Aliran Lava Cikuray (V.10.4.1)

Satuan ini menempati 18,1

% dari keseluruhan daerah penelitian yaitu meliputi Desa Cilawu, Karyamekar, Dayeuhmanggung, Mekarsari,

Sukatani, Dan Sukamaju. Secara

Morfometri satuan ini mempunyai kelerengan rata - rata 17,22

% dan beda tinggi rata - rata 61,88 meter (Tabel Lampiran 1, hal 81). Secara morfogenesa satuan ini

terbentuk akibat aktivitas vulkanisme yang tersusun oleh litologi berupa lava andesit porfiroafanitik. Ciri – ciri daerah ini vulkanik yaitu

dengan pola kontur yang merapat dan merenggang kearah bawah dan pola aliran

berupa paralel. Tata guna lahan di daerah ini adalah pemukiman, persawahan dan

perkebunan. Kenampakan morfologi disajikan pada (Gambar 2.8).

Gambar 2.8 Satuan

geomorfologi bergelombang kuat punggungan aliran lava Gunungapi Cikuray. Arah

lensa N 275°E Lp 22 (Foto diambil di Desa Margawati).

2.1.3.4 Satuan Perbukitan – Tersayat Kuat Punggungan

Aliran Lava Khuluk Gunungapi Kracak (V.10.6.2)

Satuan ini menempati 31,3

% dari keseluruhan daerah penelitian yaitu meliputi Desa Margawati, Sukanegla, Cimuncang, Lebak agung,

Tanjungsari, Godok, dan Sindanggalih.

Secara Morfometri satuan ini mempunyai kelerengan rata - rata 23,33 % dan beda tinggi rata - rata 68,97 meter (Tabel

Lampiran 2, hal 82). Secara morfogenesa satuan ini

terbentuk akibat aktivitas vulkanisme yang tersusun oleh litologi berupa Lava

andesit porfiroafanitik. Ciri – ciri daerah ini vulkanik yaitu dengan pola

kontur yang merapat dan merenggang kearah bawah dan pola aliran berupa parallel dan sub paralel. Tata guna lahan di daerah ini adalah

pemukiman, persawahan dan perkebunan. Kenampakan morfologi disajikan pada

(Gambar 2.9).

Gambar 2.9 Satuan geomorfologi bergelombang

kuat – perbukitan punggungan aliran lava Gunungapi Kracak. Arah lensa N 75°E Lp 25 (Foto diambil di Desa Margawati).

2.1.4

Pola

Pengaliran

Berdasarkan dari

pengamatan peta topografi maupun pengamatan di lapangan, pola pengaliran di

daerah penelitian dapat dibagi menjadi dua pola pengaliran utama (Gambar 4.7) yaitu pola paralel dan suparalel.

Gambar 2.10 Pola pengaliran pada daerah

penelitian.

2.1.4.1 Pola

Pengaliran Paralel

Pola pengaliran yang

mempunyai arah relatif sejajar, mengalir pada daerah dengan kemiringan lereng

sedang sampai curam, dapat pula pada daerah dengan morfologi yang paralel dan

memanjang. Pola ini mempunyai kecenderungan berkembang ke arah dendritik atau

trellis. Contoh: Pada lereng-lereng gunungapi atau sayap antiklin. (Howard,1967).

Pola pengaliran paralel

menempati ±45% dari total luasan di daerah penelitian yaitu meliputi Sungai Ci

Goong, Ci Harus, Ci Pejeuh, Ci Akar, CI Hedeng, dan Ci Wulan. Pola ini

berkembang pada bentang alam bergelombang punggungan aliran lahar gunungapi,

bergelombang lemah dataran kaki gunung api Cikuray, bergelombang kuat

punggungan aliran lava gunungapi Cikuray, bergelombang kuat - perbukitan

punggungan aliran lava gunung api Kracak, dan perbukitan - tersayat kuat

punggungan aliran lava gunungapi Kracak yang tersusun atas lava andesit

porfiroafanitik dan endapan – endapan lahar berukuran bongkah. Daerah yang

memiliki pola pengaliran paralel ini diinterpretasikan sebagai daerah

lereng/punggungan suatu tubuh gunung api karena terdapat sungai sungai yang

relative sejajar. Tata guna lahan pada satuan geomorfologi ini adalah

pemukiman, perkebunan, persawahan dan hutan.

2.1.4.2 Pola

Pengaliran Subparalel

Pola pengaliran subparalel

ini merupakan pola ubahan dari pola pengaliran parallel yang berkembang pada

morfologi kemiringan menengah.(Howard, 1967).

Pola pengaliran subparalel menempati

±65% dari total luasan di daerah penelitian yaitu meliputi Sungai Ci Rium, Ci

Pejeuh, Ci Maragas, Ci Walen, Ci Haliung, Ci Weras, Ci talung dan Ci Jagala. Pola

ini berkembang pada bentang alam bergelombang punggungan aliran lahar, dan

bergelombang kuat – perbukitan aliran lava gunungapi Kracak yang tersusun atas

lava andesit porfiroafanitik dan endapan – endapan lahar berukuran bongkah.

Tata guna lahan pada satuan geomorfologi ini adalah pemukiman, perkebunan,

persawahan, ladang dan hutan.

2.1.5

Proses Geomorfologi

Morfogenesis adalah

suatu urutan kejadian dan interaksi antara satuan bentang alam yang ada pada

suatu daerah serta proses - proses geologi (proses endogenik dan eksogenik)

yang mengontrolnya (Thornbury, 1969). Proses - proses endogenik (asal dalam)

tersebut meliputi aktivitas vulkanisme dan tektonik serta proses eksogenik

(asal luar) seperti pelapukan, erosi dan sedimentasi. Media geomorfologi

mempunyai kemampuan untuk memperoleh dan mengangkut material lepas di permukaan

bumi. Jika media berasal dari luar bumi, tetapi masih dalam lingkungan

atmosfir, disebut proses eksogen. Jika media berasal dari dalam bumi, disebut

proses endogen.

Bentuk lahan dari proses

geomorfologi dapat berupa bentuk lahan hasil (yang bersifat) membangun (constructional landform) atau

bentuklahan hasil (yang bersifat) merusak (detructional

landform). Daerah penelitian sendiri menurut pembagian zona fisiografi oleh

van Bemmelen (1979) termasuk dalam zona depresi tengah pulau jawa atau zona

bandung di daerah jawa bagian barat yang sebagian diterobos oleh gunung api Kuarter.

Aktivitas vulkanisme dan tektonik bersifat constructive

(membangun) pada daerah penelitian. Daerah Kabupaten Garut dan Kabupaten

Tasikmalaya secara keseluruhan tersusun oleh batuan hasil kegiatan gunung api.

Martodjodjo (2003) menyebutkan bahwa telah terjadi 3 kali magmatisme - vulkanisme

yang terjadi sejak Kapur - Eosen yang dibuktikan dengan hadirnya granit dan

batuan vulkanik berumur Eosen Formasi Jatibarang berarah timur laut - barat daya,

Oligo - Miosen yang ditandai dengan hadirnya batuan vulkanik di pegunungan

selatan jawa barat, dan yang terakhir adalah munculnya gunung api muda di

daerah penelitian yang berada di bagian barat jawa dimana telah ada sejak

pliosen hinggal sekarang. Proses tektonik sendiri berlangsung bersamaan dengan

magmatisme – vulkanisme yang terjadi dimana menjadi kontrol terhadap kemunculan

gunung api sejak Kapur-Eosen, Oligo - Miosen juga Pliosen - Resen.

Tahap pembangunan (constructive) yang paling terakhir terjadi

pada kala Pliosen yang ditandai dengan hadirnya batuan gunung api berumur

Pliosen yang berasal dari gunung api Mandalawangi, gunung api Mandalagiri,

gunung api Guntur, gunung api Pangkalan dan gunungapi Kendang (Alzwar, dkk,

1992). Selanjutnya yaitu tahap destructive (merusak) yang disebabkan dengan adanya

proses eksogenik seperti pelapukan, erosi dan transportasi yang berlangsung

intensif sejak vulkanisme pada daerah ini berakhir hingga saat ini, karena

setiap batuan memiliki sifat resistensi yang berbeda maka terbentuklah sisa

morfologi sebagai akibat proses eksogenik yang dikontrol oleh litologi itu

sendiri dan juga struktur geologi.

2.1.6

Stadia Sungai

Mengacu pada hasil

perbandingan terhadap model tingkat stadia menurut Lobeck (1939), secara umum

stadia sungai dibagi menjadi 3 yaitu muda, dewasa, dan tua dimana dari ketiga

ini memilik ciri-ciri yang berbeda, pola pengaliran daerah penelitian termasuk

dalam stadia dewasa. Stadia sungai dewasa dicirikan oleh kecepatan aliran

berkurang, kemiringan sungai sedang, dataran banjir mulai terbentuk, mulai

terbentuk meander sungai, erosi kesamping lebih kuat dibanding erosi vertical

(Gambar 4.8). Sungai dengan stadia dewasa contohnya adalah

Sungai Ci Wulan.

Gambar 2.11 Kenampakan

aliran sungai stadia dewasa dengan sifat erosional lateral (Foto diambil di

Desa Sukatani. Arah lensa N 150°E).

2.1.7

Stadia Daerah

Stadia daerah dikontrol

oleh litologi dan proses geomorfologi daerah penelitian yang termaksut dalam

bentang alam vulkanisme. Perkembangan stadia daerah pada dasarnya menggambarkan

seberapa jauh morfologi daerah telah terubah dari aslinya. Tingkat kedewasaan

suatu daerah dapat ditentukan dengan melihat keadaan bentang alam dan stadia

sungai yang terdapat di daerah penelitian. Kondisi bentang alam di daerah

penelitian secara dominan telah dipengaruhi oleh proses vulkanisme pada

awalnya, namun setelah vulkanisme berakhir proses eksogenik yang intensif

sangat dominan, sehingga memperlihatkan adanya jejak erosi pada bentang alam

vulkanik yang mengontrol daerah penelitian.

Gambar 2.12 Tahap

perkembangan bentangalam gunung api (Hartono, 2011).

Hasil perbandingan

antara data lapangan pengontrol stadia daerah terhadap tahap perkembangan

bentangalam gunung api (Gambar 4.9) oleh Hartono (2011),

maka dapat disimpulkan tahap

perkembangan bentang alam gunung api daerah penelitian adalah pada tahap pendataran.

Penggolongan stadia daerah ini sebagai data yang digunakan untuk membantu

peneliti dalam menginterpretasi lebih jauh terhadap aspek-aspek geologi yang

ada di daerah penelitian, hal ini di karenakan

masing-masing tingkatan dalam stadia

daerah di kontrol oleh proses-proses geologi, litologi, struktur geologi yang

beragam.

SEJARAH GEOLOGI

4.1 Sejarah Geologi

Sejarah geologi daerah penelitian direkonstruksi

berdasarkan analisis data yang terukur meliputi unsur litologi, umur, lingkungan

pengendapan serta pola tektonik dan mekanisme pembentukannya. Penentuan sejarah

geologi daerah penelitian juga mengacu pada sejarah geologi regional peneliti -

peneliti terdahulu. Model sejarah geologi dimulai sejak kala Pleistosen dimana

batuan tertua di daerah penelitian pertama kali terbentuk

· Kala Plistosen

Tektonik pliosen akhir juga mengawali terbentuknya

aktivitas vulkanisme plistosen yang menjadi aktivitas vulkanisme pada daerah

penelitian yang ditandai dengan munculnya Khuluk Kracak pada daerah penelitian

dengan satuan lava andesit massif aliran Kracak. Berdasarkan dari data lapangan

dan citra SRTM, Khuluk Kracak merupakan satuan tertua pada kala Pleistosen pada

daerah penelitian sehingga diinterpretasikan bahwa lava andesit massif aliran

Kracak merupakan produk pertama dari aktifitas Khuluk Krcak, kegiatan erupsi

atau aktivitas vulkanisme Gunung Kracak yang berulang sehingga batuan pada

daerah penelitian terbentuk dalam ketebalan seperti saat ini dala prosesnya

hasil dari erupsi Gunung api ini tidak selamanya lava hal ini di bukitikan adanya

singkapan breksi dan tuf yang ditemukan pada lingkungan proksimal – Intermediate.

· Kala

Holosen

Kegiatan vulkanisme berikutnya di daerah penelitian ditandai

dengan munculnya Khuluk Cikuray yang

merupakan bagian dari formasi gunung api muda Kuarter berdasarkan data

lapangan dan kenampakan citra Khuluk Cikuray masih nampak kerucut dibagian

puncaknya yang menandakan proses pelapukan dan erosional daerah tersebut belum

terlalu intens dibandingkan dengan khuluk Kracak yang berumur lebih tua, proses

vulkanisme yang terjadi berulang baik itu lelehan lava ataupun jatuhan

piroklastika membutuk suatu Gumuk kecil dibagian kaki gunung Cikuray yaitu

Gumuk Cikuray dengan daerah yang disusun oleh satuan breksi piroklastika

berkemas terbuka.

Pada aktivitas vulkanisme di daerah penelitian mengalami

penurunan di akhir kala ini sehingga kegiatan erupsi berhenti. Berhentinya

proses konstruktif gunung api di daerah penelitian mengakibatkan proses

destruktif atau proses eksogenik yang meliputi proses erosi, transportasi dan

sedimentasi berjalan begitu dominan hingga saat ini. Proses eksogenik itulah

yang menyebabkan masih berlangsungnya proses sedimentasi hingga sekarang dengan

mengendapkan satuan endapan endapan.

GEOLOGI LINGKUNGAN

5.1 Geologi

Lingkungan

Geologi lingkungan merupakan disiplin

ilmu geologi yang berhubungan dengan masalah - masalah perencanaan fisik,

pengembangan wilayah dan usaha pengendalian lingkungan hidup dengan melihat

aspek - aspek geologi yang ada di suatu daerah. Menurut Sampoerno (1979)

keadaan lingkungan dikontrol kuat oleh beberapa aspek geologi yang mencakup

sifat keteknikan, tanah dan batuan terhadap kemantapan lereng, letak dan

potensi batuan untuk bahan galian, letak endapan potensial dan potensi bencana

alam akibat pengaruh kondisi geologinya. Pengaruh aspek geologi terhadap

lingkungan dapat menciptakan masalah yang berakibat pada tata kehidupan manusia

yang bermukim di daerah tersebut. Alam menyediakan segala kebutuhan hidup

manusia, namun demikian dalam pengelolaan sumberdaya alam perlu suatu

perencanaan yang tidak hanya melihat segi pertumbuhan melainkan menghasilkan pertumbuhan

pendapatan atau materi, akan tetapi mempertimbangkan juga aspek peningkatan

kualitas hidup sehingga dalam penetapan suatu daerah sebagai kawasan tertentu

sesuai dengan potensi dan fungsi sebenarnya daerah tersebut. Perencanaan dengan

tinjauan geologi lingkungan akan membantu dalam pemanfaatan lingkungan

seoptimal mungkin dan membantu mengurangi dan mencegah semaksimal mungkin

pengaruh negatif dari pemanfaatan lingkungan

Dalam

upaya peningkatan potensi yang dimiliki daerah Margawati dan

sekitarnya, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat khususnya

yang berkaitan dengan potensi geologi terkait lingkungan dapat dilakukan dengan

mengidentifikasi baik sumberdaya geologi

maupun bencana geologi yang ada. Kondisi geologi tata lingkungan daerah

penelitian memperlihatkan adanya aspek positif maupun negatif yang perlu

diperhatikan terutama dalam penataan dan pemanfaatan lingkungan geologi,

sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal, serta dapat menekan sekecil

mungkin dampak negatifnya. Mengingat pentingnya hal tersebut maka perlu

dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat untuk menata dan memanfaatkan

kondisi geologi tersebut. Pembahasan geologi lingkungan daerah penelitian

dibagi menjadi tiga, yaitu sumberdaya alam, bencana alam dan potensi

pengembangan wilayah.

5.1.1

Sumberdaya

Alam

Sumberdaya alam merupakan potensi

geologi yang bersifat positif dan memberikan kontribusi (sumbangan) bagi

peningkatan kesejahteraan maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat (Sampoerno,

1979). Dari hasil pengamatan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya

alam yang terdapat pada daerah penelitian yang bersifat menguntungkan dan dapat

dikembangkan meliputi sumberdaya tanah, sumberdaya air serta sumberdaya bahan

galian.

5.1.1.1

Sumberdaya Tanah

Karakteristik

tanah hasil letusan gunung api umumnya memiliki tingkat kesuburan tanah yang

baik, karena mengandung unsur hara yang cukup hasil dari abu letusan gunung

api.

Pemanfaatan tanah pada daerah penelitian sebagian besar digunakan oleh

masyarakat sekitar sebagai lahan pertanian rakyat yang meliputi lahan

pemukiman, pertanian lahan sawah, perkebunan dan hutan produksi. Penduduk

sekitar daerah penelitian bermukim pada daerah yang memiliki morfologi yang

datar. Pertanian lahan sawah merupakan lahan yang digunakan masyarakat untuk

bercocok tanamanan jenis padi, jagung, ketela (Gambar 5.1). Budidaya ini

dilakukan oleh masyarakat daerah penelitian tepatnya di daerah Margawatu, Mekarsari, Sukamaju, Sukanegla dan

Margalaksana dimana daerah tersebut memiliki kondisi topografi daerah

relatif datar pada daerah penelitian.

Gambar 5.1. Lahan yang dimanfaatkan

sebagai sawah (Foto diambil di LP 114, Desa Margawati. Lensa

menghadap ke arah Utara).

Sementara

itu lahan dengan topografi bergelombang dimanfaatkan oleh penduduk sebagai

kebun teh, dan kebun sayur seperti tomat, meliputi Desa Sirnagalih, Dayeuhmangung, Cibodas, Kersamaju sebagian

daerah Margawati. Hal ini juga didukung oleh iklim daerah

tersebut yang memiliki suhu yang relatif dingin yang baik untuk kegiatan

perbekunan tersebut. Daerah yang memiliki topografi yang relatif curam yang

meliputi Desa Margawati,

Mekarsari, dan Dayeuhmanggung, sebagian daerah dimanfaatkan

sebagai hutan produksi baik oleh masyarakat setempat maupun pemerintah yang

didominasi oleh hutan pinus.

Gambar 5.2 Lahan yang dimanfaatkan

sebagai perkebunan teh (Foto diambil di LP 104 , Desa

Dayeuhmangung. Lensa menghadap ke arah timur laut).

5.1.1.2

Sumberdaya

Air

Air merupakan sumber kehidupan dan komponen yang penting bagi semua

makhluk hidup. Bagi masyarakat, air merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam

menunjang aktivitasnya, antara lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga,

seperti minum, mandi, mencuci dan sebagainya. Selain itu air juga dimanfaatkan

untuk kebutuhan pertanian guna keperluan irigasi. Secara umum sumberdaya air

yang terdapat di daerah penelitian berupa air permukaan, dan airtanah (groundwater). Air permukaan berupa

sungai - sungai seperti Sungai Ciwulan

dan Cipejeuh yang terdapat di bagian utara daerah penelitian. Sungai - sungai

tersebut pada umumnya digunakan untuk saluran irigasi yang airnya sangat

dipengaruhi oleh musim sehingga pemanfaatan air secara optimal hanya dapat

dilakukan pada musim penghujan.

5.1.2

Bencana

Alam

Bencana alam

merupakan suatu gejala alam yang disebabkan oleh alam dan manusia. Bencana alam

dapat menimbulkan suatu kerugian bagi makhluk hidup di alam tersebut terutama

bagi manusia. Bencana alam pada umumnya dapat berupa tanah longsor, gempa bumi,

letusan gunung api, dan banjir. Bencana alam yang dapat diamati pada daerah

penelitian berupa gerakan tanah dan resiko banjir bandang. Gerakan tanah

terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam terjadi karena

pelapukan batuan yang intensif dengan batuan dasar berupa andesit yang dapat

menjadi bidang gelincir, kelerengan yang curam dan curah hujan yang tinggi,

sedangkan faktor manusia adalah pemanfataan lahan yang tidak sesuai (Gambar 5.3).

Gambar

5.3 Daerah rawan gerakan tanah.

5.1.3 Potensi Pengembangan

Wilayah

Melihat ekonomi

penduduk setempat yang secara umum mata pencahariannya sebagai petani dan

kondisi geologi, sosial, dan wilayah kota maka pengembangan wilayah pada daerah

penelitian diutamakan pada sektor pertanian, perkebunan dan pengembangan daerah

wisata. Daerah penelitian yang sebagian besar merupakan wilayah pertanian dan

perkebunan ini memiliki kekurangan dalam perihal akses jalan untuk mobilitas

petani mengangkut hasil panennya. Dalam pengembangan kedepannya untuk

efektifitas produksi hasil panen, peneliti menyarankan untuk pembangunan akses

jalan yang memadai. Potensi daerah penelitian selain digunakan untuk pertanian

adalah pengembangan Desa Wisata hal ini dikarenakan adanya potensi hayati dan

non-hayati yang dapat dikembangkan, selain alamnya yang indah terdapat pula

potensi wisata edukasi berupa pertanian, perkebunan dan geowisata puncak Gunung

Cikuray.

Silahkan download filenya

dibawah ini sebagai acuan, bahan bacaan dan lainnya

JIKA ANDA BELUM MENGETAHUI CARA DOWNLOAD FILE NYA, SILAHKAN KLIK LINk DIBAWAH INI

CARA DOWNLOAD ( LANGSUNG PADA LANGKAH NO.7 )

link download gk bisa dibuka gan. akunnya suspended

ReplyDelete